Begrünte Dächer sind gut für Mensch und Klima

Wasserspeicher und Insektenbüfett in luftiger Höhe

Es ist nicht zu übersehen: Die jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge hat sich verändert, Starkregenereignisse und Hitzesommer nehmen deutlich zu. Wer neu baut oder saniert, sollte Klimaveränderungen berücksichtigen.

Eine Lösung ist die Umgestaltung von Oberflächen nach dem Prinzip der „Schwammstadt“. Das anfallende Niederschlagswasser soll durch weniger versiegelte Flächen und durch mehr Begrünung wie in einem Schwamm gespeichert und in Hitzeperioden wieder abgegeben werden.

Gründächer sind hierbei ein wichtiger Baustein. Wer sein Flachdach gleichzeitig als Garten nutzen möchte, benötigt jedoch eine Baugenehmigung und muss bestimmte Vorgaben erfüllen.

Förderprogramme unterstützen die Dachbegrünung

Schneller und einfacher lässt sich die extensive Begrünung eines Daches realisieren. Sie ist genehmigungsfrei und wird von vielen Kommunen finanziell gefördert. Weitere Informationen hierzu bietet der Bundesverband GebäudeGrün e.V. Finanzielle Einsparungen sind auch bei den Abwassergebühren möglich, da durch die entsiegelten Flächen weniger Regenwasser im öffentlichen Kanalsystem abfließt.

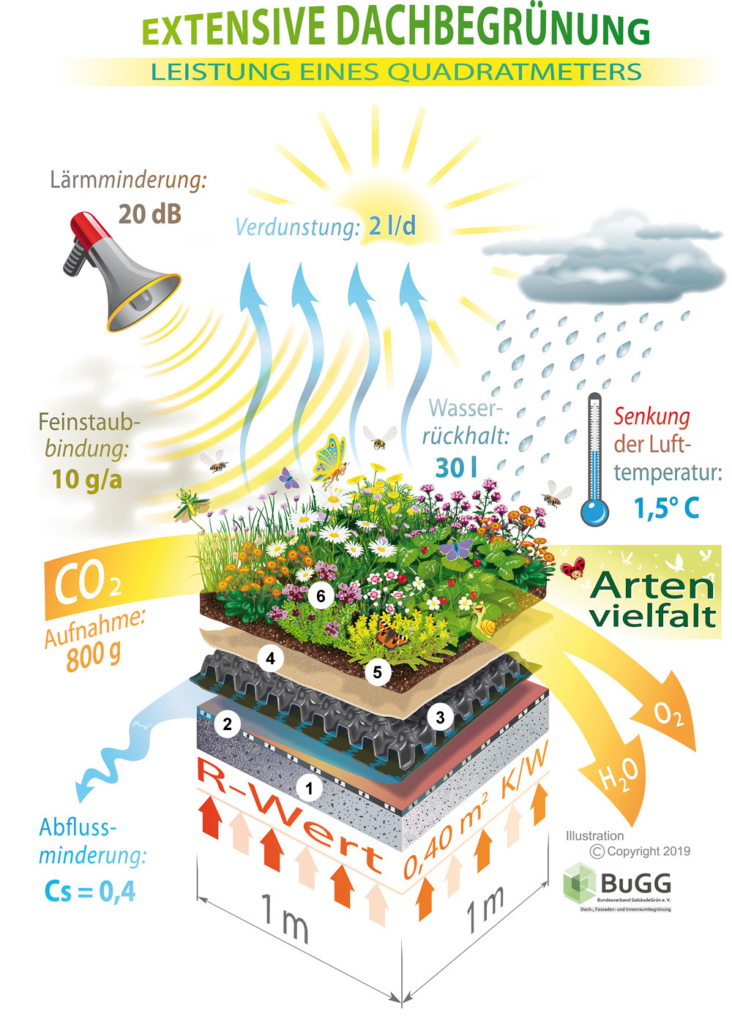

Bei der extensiven Begrünung werden niedrig wachsende Pflanzen genutzt, die kaum Pflege benötigen und viel Wasser speichern können. Dazu gehören Sukkulenten, Kräuter, Gräser und Moose.

Der etwa 5–15 cm hohe Aufbau des Gründaches saugt sich mit Wasser voll und verzögert so den Abfluss, was gerade bei starkem Regen eine Überlastung der Abwasserrohre und damit Überschwemmungen verhindert. Ein hoher Prozentsatz des Niederschlags verdunstet und gelangt wieder direkt in den natürlichen Wasserkreislauf. Die Dachkonstruktion wird dabei mit einem Gewicht von ca. 50-170 kg/qm belastet. Zum Vergleich: Bei Kiesdächern liegt die Auflast häufig bei ca. 100 kg/qm.

Gründächer bieten viele Vorteile

Begrünte Dächer wirken sich direkt auf das Mikroklima vor Ort aus. Sie nehmen CO2 auf, binden Feinstaub und senken die Lufttemperatur im Schnitt um 1,5 °C. So entsteht in luftigen Höhen ein neuer Lebensraum für Vögel und Insekten, die dort Schutz und Nahrung finden. Außerdem ist das Gebäude besser vor Schall und Wärme geschützt.

Die Pflanzenschicht erhöht aber auch die Lebenserwartung der Dachabdichtung deutlich. Sie sorgt für geringere Temperaturschwankungen, schützt das Material vor Hagelschlag und direkter Sonneneinstrahlung und verhindert ein großflächiges Rotalgenwachstum. So muss ein begrüntes Dach seltener als ein bewittertes Dach gewartet werden und kann bis zu 40 Jahre seine Funktion erfüllen.

Welche Dämmung passt zum begrünten Dach?

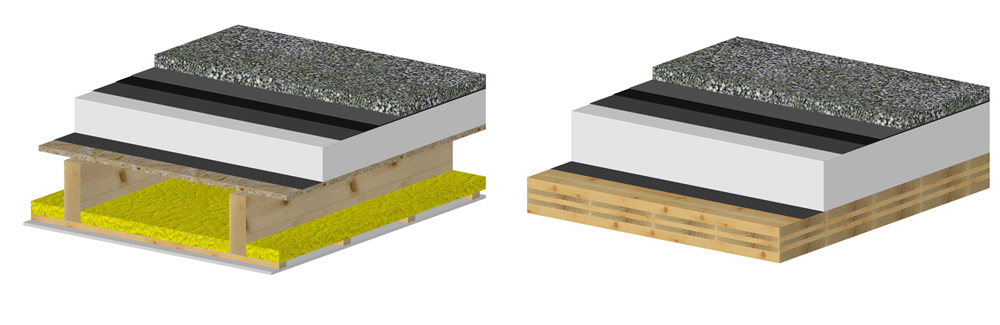

Flachdächer haben einen oberen Abschluss aus Abdichtungsbahnen. Diese sind quasi diffusionsdicht. Dieser Faktor ist bei der Planung von Flachdächern in Holzbauweise von entscheidender Bedeutung, um je nach Nutzung den richtigen Konstruktionsaufbau zu wählen. Lassen Sie sich von Ihrem Holzbau-Experten beraten.

Für eine extensive Begrünung oder einen Terrassenbelag ist die „Aufdachdämmung“ geeignet. Die Haupt-Wärmedämmung befindet sich oberhalb der Tragebene. Als Tragstruktur können eine Balkenlage mit tragender Beplankung oder Holzmassivelemente, z.B. aus Brettsperrholz, ausgeführt werden. Bei einer Balkenlage darf eine zusätzliche Dämmung zwischen den Holzträgern angeordnet werden. Allerdings ist deren Dämmwirkung auf 20% des Wärmedurchlasswiderstands der gesamten Konstruktion begrenzt.

Begrünung von geneigten Dächern

Nicht nur Flachdächer lassen sich extensiv begrünen, auch Dächer mit einer Neigung bis 15° eignen sich hierfür. Die geringe Neigung bietet also wie das Flachdach den Vorteil der vollen Flächennutzung im Dachgeschoss. Doch auch etwas stärker geneigte Dächer können begrünt werden. Ab 15° Dachneigung müssen jedoch Maßnahmen gegen das Abrutschen des Gründachaufbaus eingeplant werden. Diese sogenannten Schubsicherungssysteme bestehen zum Beispiel aus Platten, Stecksystemen oder Netzen.

Auf einen Blick: Vorteile eines Gründachs

- Pflegeleicht und wartungsarm

- Material der Dachabdichtung hält dank geringerer Temperaturschwankungen und Wetterschutz bis zu 40 Jahre

- Schall- und Wärmeschutz

- Wasserspeicher

- Geringere Abwasserkosten durch Entlastung des öffentlichen Kanalsystems

- Angenehmeres Mikroklima

- Erweiterter Lebensraum von Vögeln und Insekten

- Bindung von CO2 und Feinstaub

Adobe Stock

Adobe Stock

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!